灵性的归来 | 鉴碟

文 | Nolix

波兰作曲犹如一条大河,散发出持续的脉搏与冲击。当谈及近现代波兰作曲家,卢托斯拉夫斯基、潘德列茨基、戈雷茨基、卡尔罗维茨或帕努夫尼克也许是最具代表性的名字。2020年,1933年出生的潘德列茨基去世;算起来,以电影配乐能力著称的作曲家普莱斯纳(Zbigniew Preisner)今年也已经66岁。

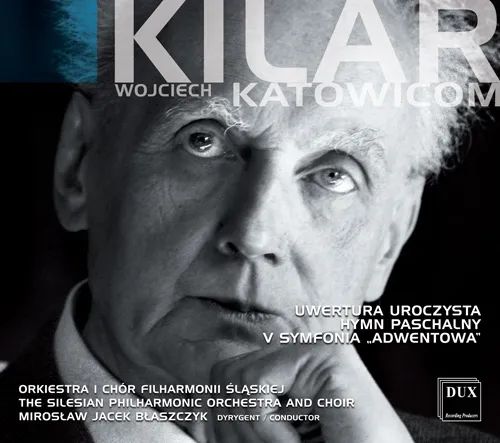

实际上,另有一位在电影配乐和古典(特别在宗教体裁音乐)作曲方面拥有着巨大且忠实粉丝量的波兰作曲家不为国人熟悉:基拉尔(Wojciech Kilar,1932-2013),他因其电影配乐获得了许多荣誉,而广泛的作曲范围同样令人难忘。今天的波兰的本土唱片品牌Dux已收录了他的大部分佳作,并且结集成我们面前的这一套六枚装的作品合集(在2000年至2010年间相继问世)。

电影音乐也确实一度主导他的创作力量,依靠之前为《国王与知更鸟》《德古拉》《钢琴家》等电影谱写的优秀配乐,基拉尔获得1992年美国作曲家协会颁发的ASCAP奖,1991年波兰国家电影委员会也为基拉尔颁发过终身成就奖。这让人想起,1956年第一届华沙秋季音乐节上,他是与格雷茨基、潘德列茨基一起携带着新颖的标志性和声与配器出现的,1957年他还参加了达姆施塔特暑期班。可以说,那些被当时观众和评论视为破坏传统、吵闹和不尊重传统的波兰先行者们,其后走上了或严肃、或通俗的不尽相同的道路。

虽然人们曾用“波兰作曲学派”这样的名字来形容这批20世纪五六十年代的波兰作曲家,但与基拉尔的音乐产生最多交集(或者说共性的)的当代欧洲作曲家,笔者觉得反而不在波兰国内。不管是将戏剧性的刺痛与不和谐、悲伤和平静灌注于同一空间的卡尔罗维茨(Mieczyslaw Karlowicz),还是饱满程度与纹理丰富,气氛营造时而令人毛骨悚然的潘德列茨基,或是能将深深的悲怆、失望、怀疑铸造成一个明亮清晰整体的格雷茨基,都与他有着太多不同。

基拉尔简单直接的表达方式,有时更接近坎切利或阿沃·帕特的极简主义,并趋向着布鲁克纳式的孤独、永恒的境界,缓慢地展开。或许偶尔的一次聆听,也会让你觉得他属于线条优美的抒情主义,但那又全然不是能让人快乐起来的爵士波普。

传统如大河,绵绵流淌而不绝。今日的传统来自昨天的先锋,而今日之先锋,也正在从传统里汲取源流。就像瓦斯克斯爱使用拉脱维亚地方民间音乐一样,基拉尔的灵感精髓之一是波兰高地音乐(Gorals)——席曼诺夫斯基就曾沉浸其中,并将自己的作曲语言如切分节奏等加以转变。在20世纪七八十年代,基拉尔同样受此启发,写作脱胎换骨到了新的模式,虽以调性音乐为多,但在这样的音乐里,先锋、民间基调与宗教意蕴三者的共存是最令人惊讶的。

格里高利圣咏、情感化的连绵复述、深厚的天主教信仰,它们构成了基拉尔的作曲特色。此外,他还痴迷打击乐,大乐队中使用打击乐的频率不逊于巴托克与蒂皮特,而《纪念贝拉·巴托克的颂歌》(Ode Béla Bartók in memoriam)里则有一把奇妙的独奏小提琴。

DUX大套装中收录了基拉尔的《第五交响曲“降临节”》,第一乐章里,前无古人地用了白噪音般的弦乐和定格胶卷式的、孤零零的单个钢琴和弦;敬畏、期待和其他的未知度就在安静呼吸中生长着。这首交响曲的视野很深刻,第一乐章末尾竟用人声合唱发展出了带着野性的繁荣感。1955年创作《弦乐交响曲》后,他时隔多年再重拾交响体裁,那是他的《第三交响曲“九月”》,之后每隔两年就写出一部。另一部大型弥撒《圣歌》(Te Deum)在2008年冬首演。

相比之下,套装中收录的《弥撒曲》(Missa Pro Pace)在编制规模方面不逊色于任何一部交响曲。在梵蒂冈首演的那年冬天,生于波兰的教皇约翰·保罗二世在一旁聆听。“Gloria”部分的节奏澎湃着人心,很难说没有一点儿电影场景的影响;“Kyrie”低音弦乐的开场简直该以黑暗沉郁形容之;“Credo”段用了由独奏家和合唱团以无伴奏合唱形式,调性语言有些若干中古特征与一点儿格里高利圣咏的滋味;“Agnus Dei”乐章是火焰猛烈的,但像遵循了古老的骑士礼仪,灵性一直存在着,并不知不觉地从凄凉的寂静上升至高耸入云。最后一部分“Dona nobis pacem”经常单独被选出在波兰演出,静谧、和谐。

当你发现了他驾驭着音乐结构,而不仅仅像寻常学院派作曲者们以对奏鸣曲快板、赋格或和声的高了解度去拼接出作品的大轮廓时,基拉尔独特深刻的智慧,才具有了它的全部欣赏意义。

2013年12月,作曲家辞世,享年81岁。直到71岁时,他才认为自己写出了第一部“成熟的交响曲”。“没什么比持续的、孤独的声音更美丽的了。”——这是基拉尔曾经的喃喃诉说。

上一篇: 《布鲁克纳作品精选集》

下一篇: 《写给孩子们的音乐史》