论《4分33秒》的价值取向与审美效应

文 汪申申

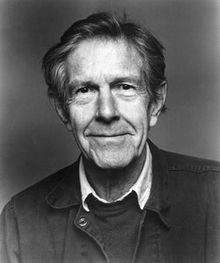

谈到西方的现代音乐,不能不提约翰•凯奇(John Cage)。《新格罗夫音乐与音乐家辞典》说他数十年来一直处于美国先锋艺术的中心地位。特别是自第二次世界大战以后,他的作品及其美学思想的影响遍及整个世界。在20世纪美国作曲家中,他对世界音乐所产生的影响超过了其他任何人。

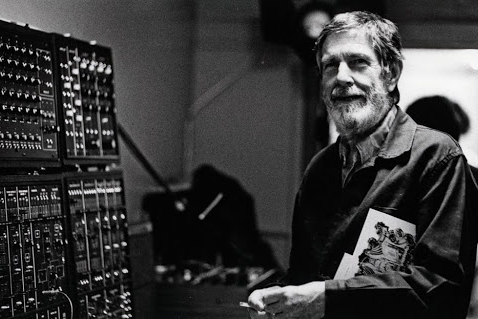

约翰 • 凯奇

(John Cage,1912 - 1992)

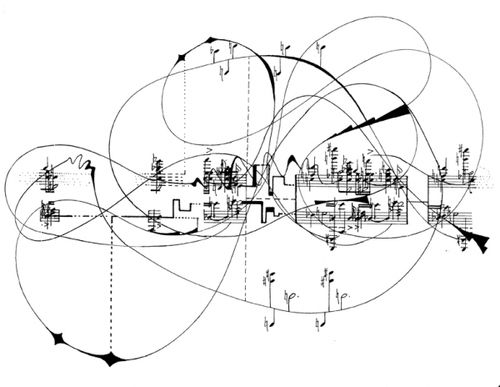

凯奇在西方音乐界的这种地位,当然是与他不断地探索、尤其是他不断抛岀的那些标新立异的“发明”分不开的。据说,在他年轻的时候,他的老师A. 勋伯格就给他这样的评价一一“与其说他是一位作曲家,还不如说是一位发明家。"而总观他的一系列“发明”,最有代表性的有两项:其一,预配钢琴(Prepared Piano),或称加料钢琴,即在钢琴的弦上或弦间某些位置预先置入各种物件,使钢琴发出类似各种打击乐器的特殊音色来;其二,“偶然音乐"(Aleatori Music),或称“机遇音乐”(Chance Music)。国内音乐刊物中经常提到凯奇的"偶然音乐”作品有两部,一是写于1951年的《幻想景色》第4号,由24位演奏者在舞台上操纵12台收音机,按照“作曲家”的规定控制每台收音机的音量变化,调谐波段频道,而发出的音响则是各电台此时正在播岀的各种节目声音的混合。另一部则是“作”于1952年的《4'33"》,为任何一件或几件乐器而作,副标题为“沉默”(Tacet)。这部作品要求演奏者在舞台上静坐4分33秒,只是在规定的时刻做岀某种动作(如打开和关上琴盖),来表示三个乐段的划分。

在凯奇的作品目录中,除《4' 33"》以外,以时间作标题的还有好几首,例如1953年为任何4件弦乐器而作的《59½ "》,1954年为预配钢琴而作的《34' 46. 776"》和《31' 57. 9864"》,1955年为弦乐演奏者而作的《26' 1. 1499"》,1956年为打击乐器而作的《27' 10. 554"》等。此外,1962年他还“写”过一首《4' 33"》第2号,又称《0' 00"》,为任何一位演奏者而作,这部作品曾由凯奇本人“演奏”:在舞台上,他将准备好的各种蔬菜切成薄片,再将其放入电动搅拌器,搅出汁水,然后喝下去。“所有这些行为的声音被放大了,充斥于整个大厅。"(《新格罗夫音乐与音乐家辞典》)据说,后来凯奇还创作过一部叫做《一个半小时》的作品,“作曲家坐在舞台上,两侧有几位无声的‘伴奏者’陪衬,听任作曲家一边抽烟,一边一页页地翻总谱,将一本乐谱从头翻到尾,就这样持续全场'音乐会'的一个半小时。"(《文艺研究》88-01,p.77)

对凯奇的这些“发明”,究竟应该如何评价?“预配钢琴”还好说,因为它毕竟是扩大音乐表现手段、寻找新“音源”的一种尝试,而且效果确实还不错,具有一种特殊的、朦胧的音色美。可是对《4' 33"》《0' 00"》《一个半小时》这样的东西呢?有人说,在中国音乐界,“包括一些被看作思想开放、观念激进的‘新潮’作曲家”,“都表示难于接受,不敢苟同”。

这就怪了。作为20世纪美国最有影响的作曲家,好几所大学的客座教授,好几个研究中心甚至美国“国家文学艺术研究院”的成员,凯奇的这些头衔总不会是靠“胡闹”闹到手的吧?整个美国乃至西方音乐界对他的评价总是有一定道理的吧?但是,如果撇开上述那些“极端的思想和做法”,撇开《4' 33"》,凯奇还成其为凯奇吗?于是,我们面临着一个尴尬的局面:一位世界公认的有影响的作曲家,他的代表作却是一部令人无法接受的没有声音的“音乐”作品。

看来,我们不能仅仅着眼于《4' 33"》的做法是否“极端",是否“难于接受",而应该透过这些做法,研究一下:凯奇为什么要搞这些东西?它的背景和目的是什么?能否给我们一些什么启示?

一、“被单身汉们剥光了衣服的新娘”

众所周知,西方的专业创作音乐,从中世纪的“格里高利圣咏"到19世纪的以大小调功能和声体系为核心的浪漫主义音乐,可以说是“积累式"地发展到了一个近乎尽善尽美的高峰。在这之后,音乐要想不在已有的框架内兜圈子,要想来点新花样,就非要“离经叛道”——突破大小调体系不可了。于是,从瓦格纳的以模糊调性为目的的“半音和弦",德彪西的各种特殊调式、色彩和弦,理查•斯特劳斯等人的自由无调性,到勋伯格于1923年创立的12音作曲法,经历了一场所谓“不协和音的解放运动"。但到此为止,12个半音的花样,也算是玩尽了。再往前走呢?只好到琴键的缝缝里去找音了,于是“微分音"的使用就应运而生,¼音,⅙音,⅛音,都可以用。极而言之,既然人耳的听觉阈是16Hz到20000Hz,那么这一范围内的所有的音,包括音高仅相差0.1Hz、0.01Hz的无限多的音,都可以成为音乐的音高材料。这些还都是有固定频率的音,如果再加上没有固定频率的音,那音高材料就更丰富了。

在音色的领域里,20世纪的音乐家们又开辟了另一个战场。常规的人声音色与乐器音色以及它们之间的常规组合方式已经不够用了,于是,各种非常规音色(包括常规乐器的非常规音区、非常规演奏法的音色)的出现,噪音的大量使用,以及随着科技发展而出现的电乐器、电子合成器音色的岀现,都是在这一战场上取得的赫赫战果。在“先锋”们看来,只要是声音,就都可以进入音乐。

作为一种时间艺术,在音乐中音的时值(音长)方面也有文章可做:各种非常规的节奏、节拍,例如一小节3¼拍之类,各种不确定的节奏、节拍,以及各种想得出来的节奏、节拍的纵向组合方式,各种复杂的对位,也都有人试过了。

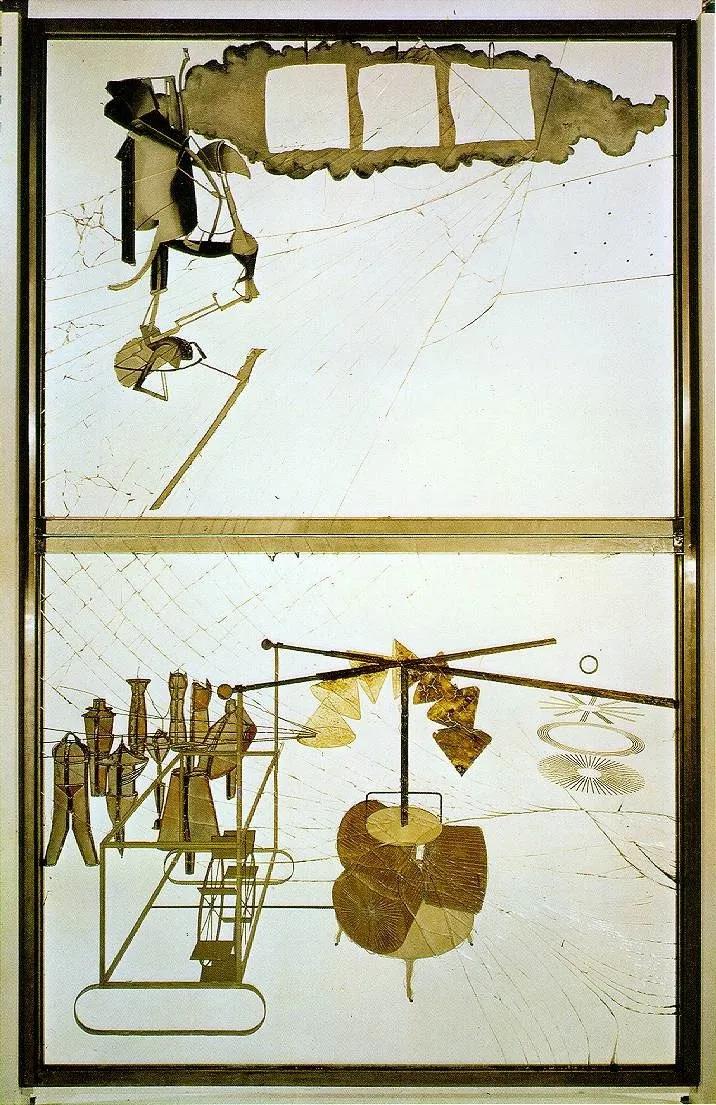

马塞尔 • 杜尚

(Marcel Duchamp,1887 - 1968)

法国现代派画家杜尚(Marcel Duchamp,1887〜1968)有一幅著名的作品叫做《大玻璃——被单身汉们剥光了衣服的新娘》,杜尚自称这是他一生中最重要的作品。借用他这幅画的标题,我们如果把传统音乐比做一位美丽的新娘,那么上述现代派作曲家在音高、音色、音长方面的各种标新立异,无疑是在一件件剥去她的衣服。现在,这位新娘只剩下最后的一块遮羞布了——音乐是声音的艺术,不管怎么极端的音乐作品毕竟还有声音。于是,狠心的凯奇拿出了他的《4' 33"》,这部“无声”的作品夺走了音乐赖以安身立命的最后一块遮羞布。至此,音乐更确切地说是传统音乐,或者说人们对音乐的传统观念——这位新娘的衣服,终于被单身汉们剥光了。(顺便说一句,凯奇对杜尚是很崇敬的,他在1947年曾专门为杜尚写过一首预配钢琴音乐。)

凯奇并不是“始作俑者"。他的这种创新,与瓦格纳、德彪西、勋伯格、哈巴(Haba,1893~1973,捷克作曲家,“微分音主义”的代表人物)等人的创新,是一脉相承的。20世纪先锋派的作曲家们的口号是;“把19世纪埋葬掉!”凯奇只不过是在19世纪的棺材上撒下了最后一锹土而已。同时,也为本世纪以来音乐方面的探索、创新或标新立异,写下了最后一个句号——连声音都没有了,再往前去,确实已经无路可走了。

杜尚《被单身汉们剥光了衣服的新娘》

如果拿下围棋来打比方,《4' 33"》则是落在棋盘两条边线相接处的顶点上的一颗棋子。尽管这不是最后一步,但在这之后所落下的棋子都只能在它以里,再往外就岀棋盘了。

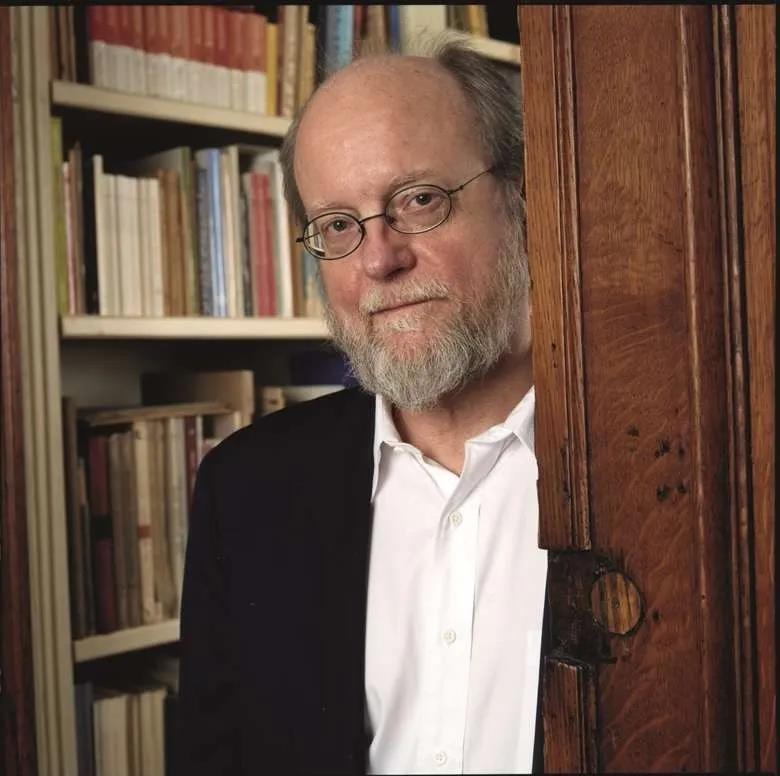

美国现代作曲家沃欧里农(Charles Wuorine)说:“在前一次革命已经说明任何事情都是可行的以后,你怎么能够再进行一次革命呢?”这话说得既俏皮又深刻。凯奇以他的《4' 33"》向人们昭示:不要企图再进行什么革命了,到棋盘里面去寻找可以落子的地方吧!

查尔斯 • 沃欧里农

(Charles Wuorinen,1938 - 2020)

二、“我们所做的每件事都是音乐”

其实,《4' 33"》并不是完全没有声音的。在这4分多钟的时间里,观众由于莫名其妙、不耐烦而发出的议论声、嘘声,音乐厅内外偶然发岀的各种声音(如椅子碰撞的声音,街上汽车喇叭的声音等),都会送入观众的耳朵里。按照凯奇的说法,这些声音才是来自实际生活的具有“真正"而不是虚构的美的音乐。凯奇曾经说过:如果要使艺术给人类带来益处的话,那就不应把艺术和生活分开。艺术家的任务就是让他们的听众留心日常生常中的美好事物,而非艺术家自身的表现。(转引自《音乐研究》1987—04,p.69)

这里讲的是艺术与生活的关系问题,这真是一个老而又老的问题了。以往的艺术家和理论家们在这个问题上的争论,主要集中于如下两点:其一,艺术是否来源于生活?其二,生活应该以什么样的面貌在艺术中得到体现?尽管并没有也永远不会有人来为这些争论下结论,但恐怕人们尤其是先锋派艺术家们对这些争论早已没有兴趣了。可是凯奇的看法却与众不同,他认为不应把艺术和生活分开,也就是说他认为生活本身就是艺术。这样一来,上面的种种争论也就毫无意义了。因为既然生活和艺术是一回事,那就根木不存在什么谁来源于谁,或者谁如何体现谁的问题了。然而,这样看问题,痛快倒是挺痛快,但新的问题马上又出现了:既然如此,那还要艺术干什么?还要艺术家干什么?既然“我们所做的每件事都是音乐”(凯奇语,见《新格罗夫音乐与音乐家辞典》Cage条目),那音乐学院、音乐家、音乐会都可以统统不要了。吃喝拉撒睡(“我们所做的每件事”)都是音乐,音乐无处不在,而音乐因此也就消亡了。

看来凯奇不是这个意思。为了说清楚这个问题,我们不妨先看看另一个“极端"的例子。

1984年,伦敦的一家电视台播放了一个讽刺抽象绘画的节目,真人真事,实况录相。这个节目由前后两个部分组成,第一部分由摄制组到大街上随便找了几个正在扫地的清洁工人,请他们用自己手里的扫帚蘸上颜料,在一张准备好的画布上任意涂抹,整个过程统统录像。第二部分,邀请一批美术理论家和评论家,约他们到某个画廊来,鉴定一幅新近问世的抽象画。大厅里仪式隆重,灯火辉煌,香槟、地毯、侍者,样样齐备。清洁工涂抹的作品,就一本正经地悬挂在大厅中央。摄相机把理论家们到场之后对这幅作品所发表的评论——他们对作品的分析,理论上的发挥,历史上的考证,哲理上的引伸全部录制下来,然后,与第一部分编在一起,在电视台连续播放。这个节目自然是脍炙人口,一时传为笑谈。(见戴士和著:《画布上的创造》P. 4,“走向未来”丛书,四川人民出版社1984年岀版)

这是怎么回事?电视台搞岀的这场闹剧是否能证明抽象派以及为这种绘画摇唇鼓舌的抽象派理论是一钱不值的呢?我认为不能。相反,这只能反衬出电视台导演先生的浅薄、僵化。

任何事物,它的存在,当然是不以人的意志为转移的、客观的。但能从对这一事物的认识中得出什么看法来,这就取决于你从哪一个角度用什么样的眼光去看了。清洁工的任意涂抹,固然没有丝毫的“审美意识"可言,因而也不能称之为艺术创造。但评论家们如果真的能从画面上分析、引证、发挥出一套学问来,使这幅“画"成为他们审美意识的物态化对象,又有何不可?那正是他们的水平之所在,这与评论的对象原来是清洁工的任意涂抹抑或是大艺术家的精心制做毫不相干。问题的关键在于;评论家们讲的是否有道理,是否能够自圆其说,是否体现了某种相对稳定的审美理想。只要他不是为了某种功利目的或为了趋赶时尚而讲些违心的话,不是酒后不负责任的信口开河,我们是不能对他们加以责备的。事实上,许多被人们公认为艺术品的东西并不是由艺术家以艺术创作为目的而精心制做出来的。例如许多史前“艺术”的遗迹,在原始人完全是为着某种生存或生殖的需要而制做的,只是我们现代人把自己的审美意识投射到上面,才称其为艺术品的。至于自然界的无数美的事物,我们欣赏它们,并不是因为它们本身具有美的属性,更不是因为它们是上帝或造物主为“艺术”的目的创造的。我们认为它们美,是由于我们把自己的审美意识投射在上面了。

回到凯奇的观点上来。凯奇认为“不应把艺术和生活分开”,提出“我们所做的每件事都是音乐”,并非抹煞艺术与生活的区别,而是希望人们能够用艺术的、审美的眼光去看待生活。正如他本人所说的,“艺术家的任务就是让他们的听众留心日常生活中的美好事物。"就拿《4' 33"》来说吧,观众们抱着饱餐一顿音乐(欣赏艺术)的目的来到音乐厅,眼晴盯着舞台上的钢琴家,此刻他们是准备用审美的眼光去观察事物的——而凯奇却端来了一盘令人啼笑皆非的《4' 33"》。他是要戏弄观众吗?不,他是希望观众们更多地了解他们正生活于其中的这个世界。“由于期望‘艺术’,观众们不得不在特定的时间和地点去欣赏演出的节目,但他们在音乐厅里能听到和见到的却是他们在其它时间和地点同样能够遇到的。如果他们能够学会对这些有所反应,那么,当他们离开音乐厅后,也能够对周围的一切引起反应。”(《新格罗夫音乐与音乐家辞典》,Cage条目)

除了《4' 33"》之外,凯奇的其它许多作品,我认为都可以作如是观。

三、《Silence》和“大音希声”

早在1947年,凯奇在哥伦比亚大学就参加了日本禅学师铃木大拙的禅学讲座,开始对东方的哲学、佛学、禅学产生了兴趣。1950年,他又开始研究中国的《易经》。在这之后不久产生的《幻想景色》第4号(1951)、《4' 33"》等作品,自然明显地留下了受东方哲学影响的印记。据说凯奇的枕边总是放着一部《易经》,有空就翻翻。他甚至还专门写过一首冗长的钢琴作品《易乐》(Music of Changes,1951),利用《易经》中的卦象,通过投掷三枚硬币来决定音高、时值和音质,其中还有大量长时间的休止。1961年,他出版了一本名为《无声》(Silence)的著作,在书中他写道:“在东方哲学中,我对‘无声’产生了兴趣,这一兴趣很自然地发展着。”

谈到东方哲学中的“无声”,我们自然会联想到老子所说的“大音希声”。老子曰:“听之不闻名曰希。” “听之不闻”者,Silence也,《4' 33"》也。凯奇倒不一定读过《老子》这本书,也不能肯定说他在哪里见过老子的这些话,但由于受东方哲学的影响,凯奇的思想与老子的哲学、美学观点是有些相通之处的,也可以说是有种“神交”吧。

“大音希声”,从字面上讲,就是:最美的音乐就是无声的音乐。由此而推论,最美的音乐就是没有音乐。这种从逻辑上、从常识上都讲不通的命题,实际上却包含着深刻的对音乐美的肯定。

老子崇尚的是“道”。“道可道,非常道。”“道之为物,惟恍惟惚。”“道”是一种玄乎得“妙不可言''的东西。它是对世界无限、统一的哲学抽象,是关于世界本体尤其是它的规律性的一个哲学最高范畴。它是一种属于感觉范围而又超出于感觉的东西;是天地间可以用感官把握的万事万物的本原,而它自身却是无法用感官把握的。在音乐中,“道”则衍化为“大音”。它是音乐的本原,是音乐之所以成为音乐、音乐美之所以成为美的终极原因。它借助音乐的声音体现出来,而它自身却是“希声”——听不到的。这不是故弄玄虚。我们欣赏音乐时,在透过了表层的音响感知、情感体验、形象联想之后,不是常常体会到一种超岀对声音的单纯感知的、不可名状的美吗?人们评论音乐时所说的“这支旋律很美”、“这首作品很好听”,依据的尺度是什么呢?就是这种能感觉到但又说不出的、决定着声音美丑而本身却无声的“大音”。

凯奇所追求的“无声”的美正是这样一种东西。实际上,他并不否认音乐的声音美。他说:“在音乐中,除了声音什么也没发生,尝试制造无声是做不到的。我死之前有声音,在我死之后仍有声音,人们不必为音乐的前途担心。”他所反对的,是音乐家们在创作音乐时对声音材料的过份的理性化的精雕细琢。这种高度理性化的、主观的“创造”,窒息了音乐的生机,将音乐搞成类似一架精密仪器的东西,引导听众全神贯注于乐音材料的精致结合与巧妙排列,而忘却了人类之所以需要艺术的初始目的——认识生活,肯定生活。凯奇崇尚自然,反对把音乐禁锢在人为的法规之中,他“痛恨那些法规对自然界所产生的一切,把自然界的一切变成博物馆"。这与老子哲学中的“人法地,地法天,天法道,道法自然”的观点也是相通的。所以,他搞出《4' 33"》《0' 00"》这一类看似极端、实有深意焉的“偶然音乐",来顽强地鼓吹他的哲学、美学见解。这些见解的正确与否固可另当别论,但起码,凯奇对待艺术对待生活的态度是严肃的,他不是在胡闹。

四、不愿沉默的几点余论

以上,我们对凯奇的《4' 33"》中所体现出来的历史意义、哲学见解和美学理想进行了分析。当然,本文的目的,决不是在中国音乐界提倡这种东西。事实上,如果哪位“新潮"作曲家仿效凯奇来它个《4' 34"》,那只能成为笑柄,因为凯奇已经把这条路堵死了。甚至前面的那些“分析”,也不是什么新见解,不过是拾人牙慧,略加补缀,聊以借题发挥而已。自《4' 33"》于1952年问世,至今已经30多年了;其间尽管毁誉纷纭,但有一点可以肯定:后世之人若撰写20世纪音乐史,是不会漏写这一笔的。中国音乐界长期被“左”的思想所统治,且孤陋寡闻;一旦接触这一类东西,感到难以理解、难以接受也是正常的。然而,我们通过对《4' 33"》这一现象的思考,起码可以获得以下启示:

其一,《4' 33"》体现着一种创新、探索的精神。

早在一百多年前,汉斯立克就说过:没有一种艺术,像音乐那样快地用旧了许多形式。转调、终止法、音程进行、和声联接在五十年后,甚至三十年后,就已用旧,以致有才思的作曲家不再能利用旧形式,他不断被迫着去创造新的、纯音乐的手法。(《论音乐的美》P. 58,人民音乐出版社1980年版)

艺术贵在创新。探索的足迹尽管有时是歪歪斜斜的,但总是向前的。正如我们在本文第一节所说的,《4' 33"》只不过是在20世纪音乐探索方面从前人已经走到的地方又向前迈了一步而已。尽管这一步迈得有点悬乎,但也不必为此而大惊小怪。30多年来其影响总的来说还是积极的,并没有导致音乐的取消。重要的是,它体现着一种大胆的创新、探索的精神,这种精神贯穿在凯奇和许多先锋作曲家的大量创作中。正是靠着这种精神,人类的音乐艺术才能从它的摇篮状态发展到今天这个样子。音乐史上那些划时代的大师们,从帕列斯特里那、巴赫、贝多芬、瓦格纳,到德彪西、斯特拉文斯基、勋伯格,他们的创作,不都体现着这种精神吗?他们的许多作品在一岀现时,不是也被认为是不可接受的吗?对于类似《4' 33"》这样的东西,不应该一见到就匆忙下结论,而应该先肯定它们所体现的探索精神,然后进行实事求是的研究。

其二、《4' 33"》呼唤着音乐本体意识的复归。

纵观音乐发展的历史,我们看到的是音乐表现手段的不断丰富,不断完善。但另一方面,我们也看到这使得对音乐家的限制也层层加码。无数作曲家的无数作品充斥了音乐的殿堂,棋盘上留给现代作曲家可以落子的地方越来越小了。从巴赫起一代代累积起来的各种技法规则,再加上每个作曲家自己创造出来的规则,一条条摆在那里,使作曲家动辄得咎。在所有的艺术种类中,音乐大概是规矩最多的一种了。尤其是发展到20世纪下半叶,序列音乐、整体序列(系列)音乐,电子计算机音乐的出现,音乐与数学、与自然科学的联姻,固然使音乐的逻辑功能、结构力量得到了强化,但这些是以音乐表现功能和音乐本体意识的丧失为代价的。这个代价太大了。人们似乎忘记了:音乐是干什么的?老祖宗搞出音乐这个东西是为了达到什么目的?人们把自然界中的声音加以改造,排列、组合成为音乐作品,原是为了用它来表现生活、肯定生活,或者说用它来肯定人生的价值。但到头来,手段变成了目的,音乐家们发明的各种规则淹没了音乐的表现功能,甚至窒息了作曲家的表现欲,这是否也可以说是一种音乐的“异化”?音乐变成了数学、变成了科学、变成了哲学,但却不再是音乐了。凯奇有感于这种音乐本体意识的丧失或异化,因而搞出了“偶然音乐”来与之相抗衡,其目的就是要挣脱各种理性的桎梏,就是要呼唤音乐本体意识的复归。他要凭借无限多的“偶然”的可能性,来构建无限丰富的各种音乐形态的自然的结合形式。实际上,即使一位作曲家把他的乐谱写得极其精确,各种表现细微变化的符号文字都极其确定,各种表情记号都极其详尽,但只要拿来演唱、演奏,每位演奏家的每次表演都不会是一成不变的。这种表演过程中的一些极微妙的变化和处理,正是一位高明的演奏家与一位拙劣的演奏家的表演的区别之所在,正是音乐的美大显身手的地方。既然如此,那么,把这种不确定的因素加以扩展,给演奏家和欣赏者更大的自由,又有何不可?当然,这种自由总是有一定界限的;但这种界限到底应划在哪里,见仁见智,谁又能定出、又有什么必要定出一个亘古不变人人接受的统一的标准来呢?

其三,《4' 33"》体现着一种对人的主体意识和自我价值的肯定和张扬。

卢梭在《忏悔录》中说过:“虽然我不比别人好,但起码和他们不一样。”20世纪音乐发展的多元化趋向,明显地体现出一种对个性、对创作的主体意识和艺术家的自我价值的充分肯定,《4' 33"》在这一点上相当典型。

音乐是社会的产物,音乐发展必然要受到社会发展的制约,这是毫无疑义的。但社会是由一个个独具个性的人组成的,没有了人的个性,社会的共性又从何而来?20世纪是工业化大生产高度发达的世纪,这种发达从某种意义上说是以压制人的个性为代价的。先锋派作曲家的各种看似极端的标新立异,可以说是对这种压制的一种反抗。今天,作曲家们一拿起笔来,各种无形的桎梏就从四面八方向他聚拢来了——民族传统、时代精神、观众趣味、流派风格、政治观念、社会效果,等等等等,简直使作曲家们无所措手足。“这么做即违了祖宗,那么做又象了夷狄,终生惴惴如在薄冰上,发抖尚且来不及,怎么会做出好东西来。”(鲁迅:《坟•看镜有感》)到头来,方方面面都顾到了,唯独那个最重要的东西——“我”却不见了。凯奇则以他大胆的标新立异,顽强地高举起“个性”的旗帜,正如一位理论家所说的,“他使创作者、表演者、欣赏者都面对一个充分展示自己个性并进行再创作的现实状况。······他在不‘表现’中充分地做了表现,在‘无思想’中实现自己的追求,表达自己的思想。”(《音乐研究》1987-04,p.72)这一点是应该充分予以肯定的。我以为,比起音乐作品中所体现出来的民族风格、时代特点,音乐家的个人特色是更重要的东西。当然,音乐家生活在社会中,民族传统和时代精神总会或多或少地在他的创作中有所体现。但是,这种自然而然的体现和自觉的刻意追求是有区别的。片面地强调音乐创作必须遵循“革命化、民族化、大众化”的口号而抹煞个性化,这给当代中国音乐艺术带来的灾难,难道还不够吗?

当代分析哲学大师维特根斯坦有句名言:“凡是不可以说的,对它就必须保持沉默。”(What we can not speak about we must pass over in silence《逻辑哲学论》)凯奇的《4' 33"》本身就是一首“沉默”的作品,自然应属于“不可以说的”之列,而笔者对它却发了这许多议论,这也是出于不得已——因为许多人常常谈到它,我也忍不住要来凑凑这个热闹。至于议论得对不对,那就只好请读者们来评判了。

下一篇: 压力太大,听音乐调节情绪,这真的有用吗?